Le soir des attentats du 13 novembre, Hélène, la femme d’Antoine Leiris, a succombé aux mains d’une barbarie sans nom. Elle était l’amour de sa vie, la mère de son fils. Elle a péri injustement, comme 129 autres personnes. Cent trente vies pleines de projets, réduites à néant. Elle se trouvait au Bataclan.

Le 13 novembre, j’étais à Paris aussi. J’étais au sommet de la tour Eiffel avec un ami, et on s’extasiait devant la morphologie urbaine parfaite de la capitale française. On jouait innocemment aux touristes. Avec la Comédie humaine balzacienne sous nos pieds, on se croyait les rois du monde. Paris, labyrinthe sculptural scindé par la Seine, scintillait de mille feux. J’avais même l’impression de briller aussi. Du haut de la Dame de fer, cette expression d’Hemingway prenait tout son sens : « Paris est une fête ». Les rafales de vent et les bulles de champagne me rafraîchissaient l’esprit, elles réprimaient mes tourments; j’étais heureuse. Paris, cité-lumière de toutes les possibilités.

J’admirais la vue, parce que c’était à en couper le souffle. Vraiment. Téléphone portable éteint, j’appréciais l’instant présent et j’ignorais tout du drame qui se préparait en bas. Dire que le monde peut s’écrouler autour de soi et on peut en être complètement inconscient. Surtout, ce que je ne savais pas, c’est que mon copain avait le souffle coupé aussi. Le souffle coupé à être confronté à une scène de guerre. À fuir les rafales de balles, à se cacher derrière un radiateur dans l’espoir de sortir vivant d’un véritable carnage. Il était au Carillon, petit bistrot du 10e arrondissement aléatoirement pris pour cible le temps d’une soirée. Quelques secondes suffirent aux terroristes pour subjuguer vicieusement l’innocence d’innocents. Plus de quatre cents coups furent tirés pour éteindre à perpétuité les rêves d’hommes et de femmes qui ne méritaient certainement pas de mourir sur une terrasse, un vendredi 13. Quatre cents. Ce soir-là, les monstres ne se cachaient pas sous les lits; ils portaient des ceintures explosives et semaient la terreur avec des kalachnikovs. Paris, ville de l’horreur, théâtre de l’atrocité.

Comme j’avais éteint mon téléphone, c’est sur le portable de mon ami que mon frère, au Québec, a finalement réussi à nous joindre. Il voulait savoir si tout allait bien. Il était nerveux, on ne comprenait pas pourquoi. Et il nous a tout raconté. Je l’écoutais, mais je ne pouvais plus parler. On est souvent muets quand tout explose à l’intérieur de soi. On se trouvait dans un concert, on est partis en courant.

Le destin a fait en sorte que l’homme que j’aime a échappé à la fatalité. Quand j’ai finalement entendu sa voix, j’ai recommencé à respirer. Je ne sais pas qui on doit remercier dans ces cas-là, si on doit s’en remettre au hasard ou à une quelconque divinité protectrice. Des compatriotes sont tombés au combat, ses amis et lui sont encore debout : des miraculés. On les appelle maintenant les talismans. À en croire que parfois, la vie ne tient qu’à un choix de siège dans un concert ou dans un restaurant de quartier.

Depuis, les querelles habituelles avec mon amoureux deviennent rapidement insignifiantes. Déplacées. Inutiles. Parce que son coeur bat, qu’on se réveille ensemble tous les matins, et que le reste importe peu.

Je pense souvent à Antoine et Hélène. Les bonheurs quotidiens d’autrefois sont aujourd’hui devenus pour lui des moments impossibles à savourer. Mais il se tient debout, pour son fils. Quand est venu le moment d’identifier le corps de sa femme à l’Institut médico-légal, Antoine écrit dans son livre : « Elle est là. J’avance vers elle. Ce moment est à nous. Une vitre nous sépare. Notre vie à deux défile devant mes yeux. Elle ressemble à celle que je regardais s’éveiller chaque matin (…). Je pleure, je lui parle, j’aimerais rester une heure encore, une journée au moins, une vie peut-être. Mais il faut la quitter. »

J’aimerais lui dire à quel point je comprends sa peine, mais peut-on réellement prétendre à un tel exercice? Les mots semblent insuffisants, futiles, déplacés. J’essaie de m’imaginer là, à sa place, devant cette vitre. À regarder notre vie défiler, à le trouver magnifique, à vouloir lui répéter incessamment qu’il est l’homme de ma vie. Mais il ne m’entend plus. Cette vitre qui symbolise tout, qui nous arrache tout. Comme dans un terminal d’aéroport, sauf que l’un part en voyage pour la première (et dernière) fois sans l’autre.

Je pense aussi à tous les autres qui ont perdu une partie de leur âme, le 13 novembre. Je suis admirative de leur courage, de leur grandeur d’esprit à ne pas répondre à la haine par la colère. À ne pas céder à l’inimitié, aussi tentante soit-elle. Ce serait leur donner raison, à ces animaux. Alors à mon tour de joindre ma voix à celle d’Antoine, ainsi qu’à celles de tous les survivants, les rescapés, et tous les endeuillés du sort injuste que nous réserve parfois l’existence humaine : vous n’aurez pas ma haine.

Je vous invite à lire le témoignage d’Antoine, écrit au lendemain des attentats, ici

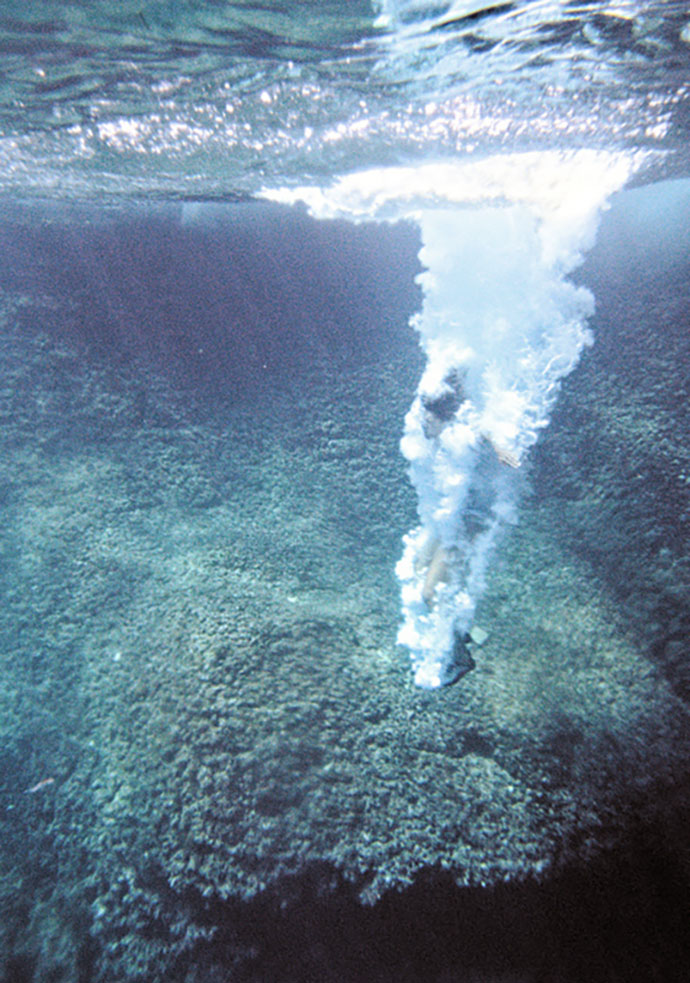

[Source de l’image: Outside the Le Carillon in Paris par Davide Del Giudice]